凯发平台2022年9月18日电 随着绿色低碳循环发展成为全球共识,世界主要经济体普遍把发展循环经济作为破解资源环境约束、应对气候变化🤏🏿、培育经济新增长点的基本路径,并将其作为新冠肺炎疫情后经济复苏行动计划的核心内容之一。

作为应对气候变化的积极参与者与引领者🧞♂️,中国政府高度重视循环经济发展战略,并在多年探索实践过程中,形成了具有中国特色的循环经济理论与政策体系,循环经济助推温室气体减排的理念也在多份中央政策文件或行动方案中得到体现。然而,循环经济在相关领域助推碳达峰、碳中和(“双碳”)目标的作用途径及贡献亟待探索,相关政策机制也有待完善。

在艾伦∙麦克阿瑟基金会(英国)北京代表处(Ellen MacArthur Foundation)的支持下,凯发平台循环经济产业研究中心围绕相关问题开展研究并发布《循环经济助力中国碳中和目标实现的潜力——以塑料、纺织及农业-食品领域为例》研究报告(以下简称《报告》)🙈,旨在揭示循环经济的减排机理与作用路径,探索与评估循环经济措施对温室气体减排的贡献和潜力🧛🏽♀️🏊🏼♂️,为全球后疫情时代的绿色复苏提供中国方案🪓🚕,同时为中国构建绿色低碳循环发展的经济体系提供相关政策建议。

研究报告封面

酷暑渐成常态💁🏿,气候变化带来的威胁已显现

今年入夏以来,极端高温天气频发,包括中国在内的全球多地进入“火炉”模式。据中国气象局相关负责人介绍🌪,截至8月底👞,中国高温覆盖面积超过500万平方公里,影响人口超过9亿人🍐,有154个国家气象站的日最高气温连续2次或多次创历史新高。

欧美多地高温打破历史纪录,英国出现史无前例的大范围酷热高温,法国多达70个省份发布高温警报🤦🏼♀️,葡萄牙出现47℃高温。美国南部多地也出现40℃以上的高温天气(瞭望网. http://lw.news.cn/2022-09/05/c_1310659245.htm)。

气候变化和极端气候事件已对世界各地居民的生活造成了极大影响🤾🏼♀️,危害到陆地和海洋生态系统。

面对气候变化引起的系统性危机,任何国家和个人都无法置身事外。应对气候变化已成为全球共识🥥。

作为全球应对气候变化的积极参与者与引领者,中国于2020年提出了“双碳”目标——即力争2030年前实现碳达峰👟、2060年前实现碳中和🪻,并相继作出了一系列重大决策部署🏷。

循环经济是应对气候变化的另一半蓝图

应对气候变化📔,减排降碳是关键🏄🏼♀️。发展可再生能源被视为实现零碳愿景的有效手段。一场低碳“能源革命”正在悄然进行。除了能源转型,我们还能做什么?

实现碳中和不仅是技术问题,更涉及经济结构和发展模式的调整,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,需要技术、资金、治理等多个维度共同发力。这不仅需要加速能源系统低碳转型🌑🐕🦺、着力提升能效水平🔤,还需要以发展循环经济为抓手,提高资源利用效率和再生资源利用水平🥄,促进经济社会发展全面绿色转型🧑🏻🦽。

艾伦·麦克阿瑟基金会的相关研究表明🎧⛲️,能源系统转型仅可解决全球约55%的温室气体排放问题↩️。另外45%的温室气体减排则需以循环经济为依托👨🏼💼,对日常物品的生产和使用方式进行系统性变革。根据中国循环经济协会测算,“十三五”期间⬜️,发展循环经济对中国碳减排的综合贡献率约为25%,到2025年和2030年,这一比例预计将达到30%和35%🫒。

循环经济背后的减排逻辑

循环经济涵盖的范围十分广泛,涵盖产品设计、生产🧑🤝🧑、商业模式、基础设施建设以及供应链服务等不同维度,并适用于所有行业部门。

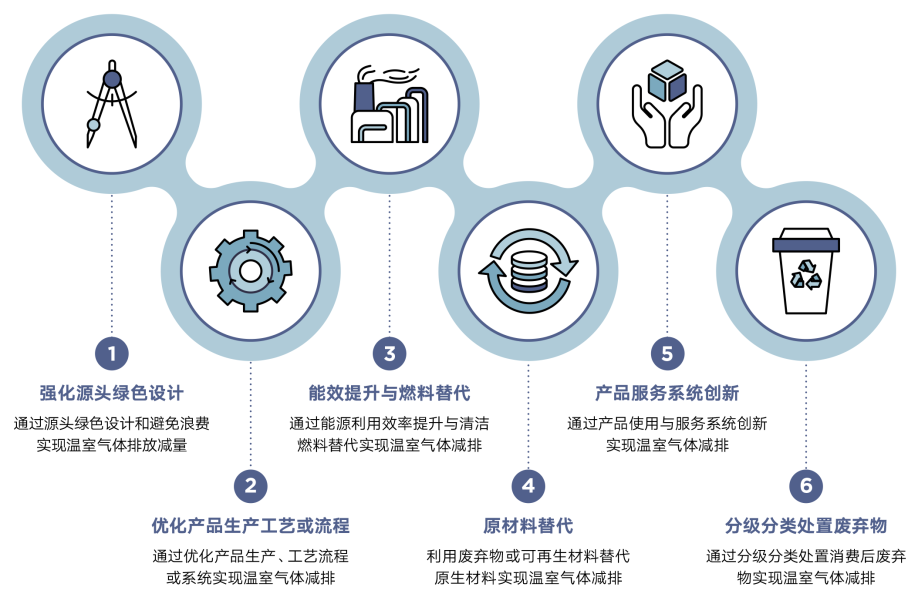

循环经济措施可作用于产品生命周期的各个阶段,通过改变产品的设计、生产和使用方式,实现减排。《报告》提出了循环经济的六大减排机理〽️:强化源头绿色设计、优化产品生产工艺或流程、能效提升与燃料替代、原材料替代😂、产品服务系统创新,以及分级分类处置废弃物。

1. 通过源头绿色设计和避免浪费实现温室气体排放减量。开展产品和生产流程的绿色设计实现生产的减量化、绿色化和可循环化,降低产品生产、运输、消费、废弃物处置等全生命周期环节的温室气体排放。例如,在服装设计方面,采用极简设计并选用生物质纺织纤维材料作为原材料,降低服装制品对于高碳原材料的需求及原材料制备过程的温室气体排放❄️。

2. 通过优化产品生产、工艺流程或系统实现温室气体减排🤷。通过工艺革新和系统优化,拓展产品生产的原料种类或配比🧗🏼♀️✤、发展新材料和特种材料等低碳高质量产品,缩短或优化产品的生产流程/工艺🧑🏻🍳,利用先进大型高效设备替代中小型落后设备等,进而减少生产过程中的资源(包括能源)消耗和温室气体排放➖。例如,长流程炼钢应尽可能采用铁矿石品位,推进以废旧钢铁替代传统铁矿石发展短流程炼钢,可大幅降低能源消耗及温室气体排放。

3. 通过能源利用效率提升与清洁燃料替代实现温室气体减排🤦🏽♀️。在满足能源消费需求的前提下,充分应用节电👐🏽、节煤、节油等技术减少能源消费量,利用风电、光电、氢能等低碳或无碳燃料取代高碳化石燃料🚧,进而降低能源相关的温室气体排放。例如🐈,通过回收利用余热、余能🧏♂️、余压实现节能提效,利用农林剩余物等生物质能源替代传统的高碳化石能源💑,降低化石能源消耗产生的温室气体排放💕。

4. 利用废弃物或可再生材料替代原生材料实现温室气体减排🎲。推动废弃材料或产品的回收加工🤽🏼,开展企业生产废弃物/副产品的资源化利用🧘🏼♂️,使用相同/更高等级或更低等级的再生材料,与直接使用原生材料相比实现温室气体的减排🙍🏼♂️。例如,回收1t塑料与使用化石原料生产1t塑料相比👂🏿,可以减少排放1.1-3tCO2eq。在食物系统中📛🤹🏿,可对废弃的有机物进行厌氧分解等资源化利用🫴,并将其作为循环型生物经济的原料🐿。

5. 通过产品使用与服务系统创新实现温室气体减排。通过尽可能多次或多种方式使用产品、延长产品使用寿命,应用新用途、再制造、再使用、翻新和维修等技术手段🧙,提高产品的服务年限或促进产品中关键要素的循环和再流通,进而降低对原产品的需求💇🏿♂️,减少整个产业链系统的温室气体排放。例如,可以重复使用20次以上的洗发水瓶能减少95%以上的材料消耗,大大减少包装物生产过程所产生的温室气体排放。

6. 通过分级分类处置消费后废弃物实现温室气体减排。对废弃物实行分级分类处置和管理📭🌯,可以实现资源的梯级综合利用,并降低废弃物不当处置带来的环境负面影响🙎🏼♂️😰,进而节约资源和减少温室气体排放。例如👩🏼🦲,对生活垃圾进行分类回收、运输📔、处置🕑,能够有效提高资源的回收利用效率,减少垃圾焚烧🌌、填埋等过程产生的温室气体排放🚶♀️➡️,同时也可降低垃圾运输及其他处置过程造成的温室气体排放👩🏽🚀。

循环经济减排机理示意图

聚焦三大生活消费领域,探索循环经济的减排路径和潜力

当前🧁,温室气体减排路径的研究多集中于钢铁💻、水泥等产业领域🎅🏽。有别于此👻,《报告》聚焦在三大生活消费领域,选取了塑料➛、纺织和农食系统作为量化评估的重点,基于以下考量:

1. 在现有发展模式和人民群众日益追求美好生活的愿景下🏐,生活消费领域的温室气体排放预计随生活水平的提升而不断增长;

2. 受制于消费者行为习惯、应用场景多样化及减排策略分散化等因素,生活消费领域的减排难度更大;

3. 不同于钢铁🐜、水泥、有色等行业的减排路径相对清晰,生活消费领域的减排路径及循环经济减排潜力研究不足。

报告选取了三个领域发展循环经济的重点策略,量化了不同情景下相应策略的减排潜力,形成了如下主要发现:

1. 从塑料的生命周期角度看,原生塑料制品的生产制造过程贡献了约93%的温室气体排放🔛。在基准情景下🤾🏽♂️,2020年中国塑料行业的温室气体排放约为3.5亿tCO2eq🥖,2060年的排放预计将在2020年的基础上增加约一倍🧙🏼♂️。通过发展循环经济😱,2060年中国塑料行业的排放可降低11%-38%。其中,物理回收再生能够有效降低社会对原生塑料的需求,其温室气体减排贡献最大🤟🏽,达到90%。

2. 纺织行业的温室气体排放主要来自能源消耗🤽🏻。在基准情景下,2020年中国纺织行业的温室气体排放约为2.4亿tCO2eq,预计将于2040年达峰,2060年排放预计达到3亿tCO2eq🤸🏼♀️。通过发展循环经济🤲🏿,2060年中国纺织行业的排放可降低8%-31%。其中,废旧纺织品回收利用🕑、生产过程资源高效利用等措施,可有效降低新纺织制品的生产需求及生产过程的能源需求,减排贡献较为可观。

3. 农食系统的温室气体排放主要来自农业生产环节,占比超过90%。在基准情景下,2020年中国农食物系统的温室气体排放约为20亿tCO2eq𓀒,2060年预计将达到25亿tCO2eq👨🏽🦱。通过减少食物浪费等循环经济措施,到2060年🙎🏼🦶,农食系统的温室气体排放可减少6%-11%。

发展循环经济的新机遇

在“双碳”目标下,线性经济发展模式的局限性日益显现🐩,中国循环经济发展进入新阶段。为充分发挥循环经济的减排潜力,当前从循环经济的法规政策体系、配套支持体系、技术与商业模式创新以及基础研究等方面🛴🏋🏼♀️,仍有短板需要补齐🤚。

值得一提的是,循环经济作为一种全新的发展模式🏂💂🏿♂️,其理论和内涵仍在不断演变和完善,当前国内外学界和产业界对循环经济的关键科学问题及其温室气体减排机理尚未完全形成共识,使得循环经济活动在更大范围内发挥减排效应上形成了掣肘;同时考虑到研究基础🍺、市场发展、数据可获得性与准确性等因素🥸,量化循环经济措施减排贡献的研究工作殊为不易。以上种种⛹️,也恰好说明了当前开展循环经济助力“双碳”目标潜力研究的及时性和必要性。

循环经济是应对气候变化的必要举措和应有之义🏋🏻♀️。本《报告》是对上述论述的有力支撑。凯发平台循环经济与产业研究中心将继续以“双碳”目标为引领,针对循环经济在特定行业或领域的减排路径和潜力研究开展更多探索和尝试👨🏿🔬。

推进循环经济发展、努力实现净零排放👩🦽,一个繁荣🙍♂️、更具韧性💏、零排放的经济图景将逐步清晰🥑。

完整版研究报告🙆🏻♀️:https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/50f6503d80c74f319127/

供稿:循环经济产业研究中心